Al cabo de un largo rato, que no os puedo definir porque no alcanzaba a ver mi reloj de muñeca, comencé a entender lo que la Virgencita de la cueva, alias Pedro, quería decir con lo de que mis ojos verían cuando necesitaran hacerlo. Empecé a distinguir frente a nosotros unas puertas más grandes y viejas que las de la Mansión Valero. Aquellas puertas comenzaron a materializarse delante de nosotros y se abrieron sin que siquiera las hubiéramos tocado. Cosa que agradecí, porque seguía sin encontrar mis manos y eso, no os voy a engañar, aún me tenía nervioso.

—Mi señor, ya regresé —anunció Pedro en tono solemne, quizás hasta hizo una reverencia, pero eso nunca lo sabremos. De todos modos, yo me cuadré por si acaso y miré hacia todos lados en busca del que debía de ser Dios.

—¿¡Acaso crees que no lo veo!? —bramó una voz ronca.

Traté de enfocar y, poco a poco, se fue intuyendo una extraña forma ante mí. «¿Ese era? ¿En serio?». Pestañeé un par de veces, incrédulo ante lo que tenía delante. Para que os hagáis una idea, incluso Gregorio tenía mejor pinta por las mañanas. Os lo juro, aunque se hubiera dormido borracho después de una noche de fiesta desenfrenada, con la ropa hecha un desastre y la baba colgando.

Cuando conseguí ver con claridad la forma frente a mí, intenté no parecer sorprendido. Se suponía que aquél era el Todopoderoso, el gran jefe que decidía quién se quedaba allí y quién no, y yo tenía que convencerle de que mi lugar estaba abajo, con Esteban, con Grego y con mis amigos. Incluso con la pelirroja pechugona que arrastraba las erres y a la que ya había comenzado a coger cariño.

—Encantado, señor don Dios, mi nombre es Mateo Val…

—¡Sé perfectamente quién eres, pequeño mortal! —contestó en un castellano totalmente neutro y de un modo poco cortés. Además, sin siquiera dignarse a levantar el culo de la silla en la que se encontraba despanzurrado de un modo grotesco—. ¡¿Acaso no ves quién soy?! ¡Yo soy Dios! ¡Padre de todos, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible! ¡Rey de reyes!

—O sea, que ya me conoces.

Pedro carraspeó a mi lado de un modo en que juraría que puso los ojos en blanco.

—Sí. ¿Quieres? —dijo Dios ofreciéndome de un bol que parecía contener guacamole o algo parecido, pero no había nachos. ¿Se lo estaba comiendo con los dedos?

—No, gracias.

—¿¡Osas rechazar lo que te ofrezco!?

Su tono subió de nuevo y, como la vez anterior, volví a estremecerme. Empezaba a sospechar que aquel tipo tenía algún problema de bipolaridad y narcisismo excesivo. Pero no podía ser tan malo, o sea, era El Señor. Se suponía que tenía que ser un buen tipo, y me había ofrecido guacamole.

—No quería desagradarle, es solo que, como verá, no puedo comerlo porque no tengo boca.

—Yo veo perfectamente tu boca —aseguró señalándome con su dedo regordete—. Es la misma bocaza de siempre, la que te mete en problemas, degusta demasiados dulces y se ha introducido cosas que no debería. —Hizo una mueca de desagrado y acarició su descuidada barba rubia que, por cierto, a juzgar por su aspecto, además de migas no me extrañaría que hubiera tenido piojos.

Fue entonces cuando, instintivamente, traté de tocar mis labios y me di cuenta de que podía ver de nuevo mis manos, incluso mi cuerpo, era un poco transparente y emitía una especie de luz tenue azulada, pero ahí estaba. Aún llevaba mi ropa del día anterior, ajada y ensangrentada por los golpes que Alejandro me había propinado. Si me hubieran preguntado un rato atrás, habría dicho que no era el modo más adecuado de presentarse ante don Dios, pero visto sus pintas, al menos yo me había duchado aquella mañana.

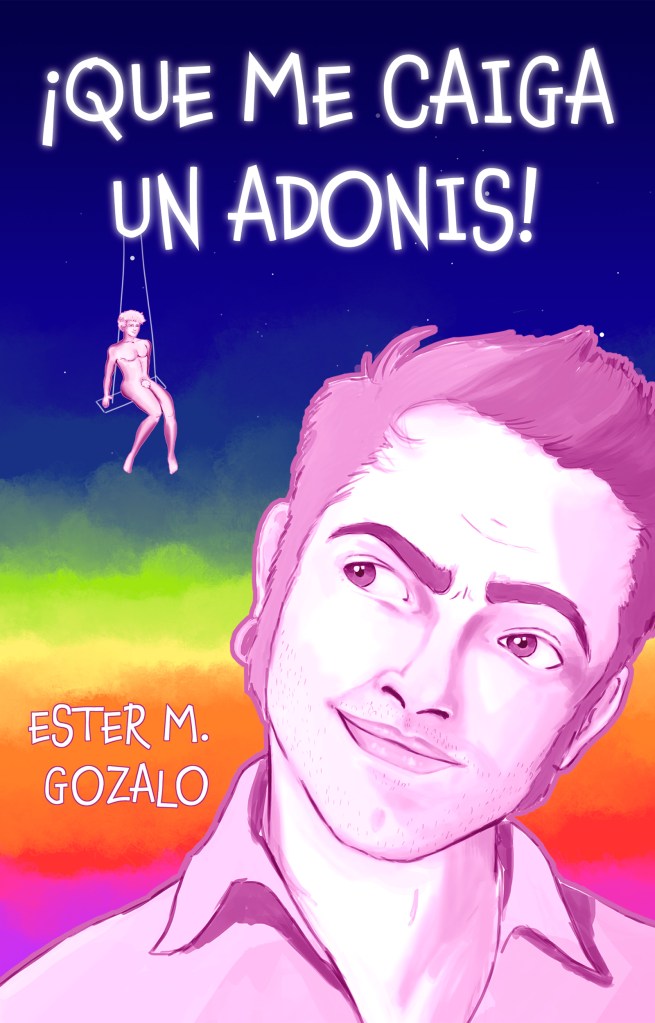

¿Te ha gustado? Puedes adquirir la obra completa aquí: https://pge.me/caigaunadonisbook